淡路を探る!

瀬戸内海に浮かぶ淡路島は年間の降水量が少なく、

灌漑などの目的で野池やダムの建設が現在も進んでおり、

その数は約2万5千といわれています。

淡路にバスが入ったのはいつ頃なのか定かではありませんが、

そのルートは琵琶湖から神戸を経て入ってきた北廻りと、

池原から和歌山を経てきた南廻りがあるとも言われているそうです。

と言うことは、淡路のバスはノーザンラージマウスと

フロリダバスのハイブリッドかも知れません。

これらが島内に分散し、私の経験では2万5千のうちの

半分くらいの池にはバスが居るんじゃないかと思われます。

これだけたくさんの野池があるとなれば、一体どこへ行けばいいのかと

迷ってしまうのも当然ですよね。

スピナベとかで“下手な鉄砲もなんとやら…”、ってな具合に

次から次ぎに手返しよく攻めていけばいいのかもしれないけど、

出来ることならもっと効率よく釣れる池を探したいもんです。

そこで、ここでは私なりの

“野池の歩き方理論”を紹介します。

|

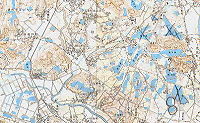

これはもう必須アイテム。これがなければ野池釣行は始まらない。 初めのうちは、地形図を見ても地形どころか現在地すら 分からんなんてこともあるかもしれないけど、 これはなれていくしかない。 野池のほとんどは灌漑用に人工的に造られたものだから、 野池のある場所にはある程度の規則性がある。 経験を積めば、地図をざっと見てあとは風景を見ただけで、 だいたいこの辺に野池があるな、 というのが分かってくるようになるはずである。

一、大きな池、有名な池を探すべし。

バスポイントとしてすでに有名な池はもちろんだが、 淡路の大きな池にはたいていすでにバスが入っている。 だからってそこで釣るんじゃわざわざ野池に来る意味がない。 ここで言いたいのは、 こういう池が基点になって周囲の 小さな池にバスが広がっていってるということである。 だからまずは大きな池に行ってバスの存在を確認したら、 その周囲の見逃されがちな池を探れば、爆釣池は見つかるのである。

|

これは決して平地の池が釣れない、というのではない。

実際釣れている池も多いが、バスがすれやすいのも事実だと思う。

平地に池を造るためには四方をえん堤で囲まなくてはいけないから、

深さもそれほどないし、底の変化も乏しい。

四方もえん堤だからバサーも入りやすく、バスの隠れ家が少ない。

一方山際なら、一部にえん堤を造るだけで後は山の斜面を利用できるから、

比較的深さもあるし、山の岸壁がバスのすみかになり易い。

バサーも攻めにくいから、バスはすれにくい。

どう攻めるかは工夫しだい。

第一山際の池は人目に付きにくい。

一、石碑を読むべし。

必ずしもすべて野池にこういう石碑があるわけではないが、

たとえば杭のようなものに池の名前や工事に関する記録を

残してあるものである。

だからこれを読めば池に水が入ってどれくらいかが安直に分かってしまう。

私の知る限りだと、出来て5、6年たった池

ではもう40upが釣れている。

つまり、池が出来て5年以上なら○、以下なら×。

一、えん堤を見るべし。

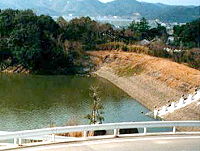

| → |

|

この池、それ以前は超爆釣池だったんですが、 この工事の際に水をすっかり抜いてしまいました。 そうとも知らずに一生懸命投げたって、釣れる分けないわな。

一、オタマを見るべし。

森の中にひっそりと姿を見せた池。一面をひし藻に覆われ、

思わず“いかにも釣れそー”と叫びたくなるのも分かるがちょっと待て。

そんな池に限ってビッグオタマがうようよしてないか?

バスの格好の餌食

になるはずのおたまじゃくしがうようよいたら、

その池には間違いなくバスはいない。

この法則は間違いない!即立ち去りなさい。

一、水の色を見るべし。

水が青白っぽい濁りなら釣れない、赤茶色っぽい濁りなら可能性大。

以前はこれは私の経験から生まれた「全くの自論」だと考えていたが、

最近これには立派な根拠があるように思えてきた。

それは近いうちに紹介します。

野池の釣りの楽しみは、それを探すところにあるのも確かなんですが、 行き方だけ教えて後はご勝手にってんじゃ余りに無責任なんで、 ここでは淡路の中でも私が一番良く行く、 広田周辺の野池について紹介します。

| ||||||||||||

基本的に野池の正確な位置を、

私の頼りない地図だけで紹介するのは不可能です。(^^;

1/25000の地形図の広田

を参考にしてください。

池の名前の表記方法については図のようになっています。

ちなみに紫色で表記されているものは、

地図上に名前が記されているもので、

黒字のものは地図上に名前が載っていませんのであしからず。

広田地区の野池

広田地区の野池

皿池

|

この池、実は上で登場した取水口を工事した池なのです。 96年の11月に水が完全に抜かれ、たくさんのバスが横たわり、 からすが上空を舞っていました。とても悲しい光景です。 ですが、97年の3月に見に行った時にはすでに工事が完了し、 ほぼ満水状態になっていました。 水は恐らく隣の次郎池(下で紹介)から取り込んでいるので、 意外に回復は早いと思います。 99年夏に調査した時は、バスかどうかは分かりませんが すでに魚がいました。

ナダ池

|

こういう池は他にもまだまだあるはずである。

ナゾ池(仮名)

|

池の半分は堰堤で囲まれ、その反対側は山に 沿っていてきり立った感じになっている。 が、実はこの山際に道があって、そこから攻めることが出来る。 少年バサーたちには性に合わないのか誰も攻めていないようだが、 オーバーハングした木々 の脇にルアーを落とし込めば、面白いように釣れる。 型は20cm前後が多いが、当然そのお父さんもいるはず。 魚影自体は濃いので、将来が楽しみな池。

浦壁大池

上述のナダ池、ナゾ池の水源であり、

まさに周囲の池にバスが広まる基点のような存在になっている。

規模としてはかなり大きく、鳴門のボート選手

たちの練習場にまでなっているほど。

それだけに極端に減水することはないから、

釣果は比較的安定している。

周囲を全部まわってたら日が暮れるので、

南東角の水門と、北東角の取水口に絞って。

水かさのある春先は水門付近がちょうど良いシャローになって、

この時期超爆発する。

逆に取水口周りは堰堤と山の岩盤の角にあり、

水深もあっていつもバスがたまっていて安定した釣果がある。

ここでだめならすぐ裏手のナダ池に移動!

諭鶴羽ダム

|

鮎屋川ダム

切り立った山に挟まれるようにあるリザーバー。 ここ数年行ってないので近況は分かりませんが、 近づけるのは減水時のみだと思います。 左岸は比較的足場が良く、 水没した立ち木がたくさん現れていて雰囲気がある。 一方右岸は急斜面で厳しい。 でも良く釣れていた。最少タックルで。

上池(門前池、長池)

三つの池が密集していて規模的には大きい。 ちょっと奥まった所にあるにもかかわらず、 本などで紹介されているせいか人が多い。 周囲のほとんどがやぶに囲まれていて、 おかから攻めれる場所はかなり限られる。 私はフローター用にと考えている。

太郎池(牛山池)

上述の皿池とほぼ同時期に大減水。 完全に抜かれたのかどうかまでは確認してないが、 ほとんど水溜まり状態にまでなって、バスは死滅したと思う。 現在は満水状態、水深4、5Mはある。 とある雑誌に“97年もぼちぼち釣れている” と書かれてるが、ホンマかいな?

次郎池(清水池)

淡路で私がはじめてルアーを投げた場所。 上述の皿池、太郎池の水源。 この池の水位が安定している限り、周囲の池の復活は早い。 池の規模はかなり大きいので、アルミボートでもないと到底まわれない。

皿池その2& その手前の池

皿池という名前は、野池の名前としては2番目に多いらしい。

この池は三角形で、両側が山。かなり奥まっていて見つけにくい。

と思っていたのですが、最近何かで紹介されたようで

いつ行ってもフローターが浮いている。

フローターを買う数年前、「ここは絶対爆釣するぞ」

と狙っていただけにちょっと悔しい。

ちなみにこの池の手前、国道沿いに一際目立つ大きな池がある。 98年大減水したらしく大量の鯉が浮いていたが、今は水位も回復。 その際バスの死骸は確認できなかったが、 奥の皿池にいてこの池にいないとは思えない。 良かったら投げてみて。

戸川池

これまたかなり奥まった池で、 森の中の砂利道を進まなければ近づけない。 四駆なら問題無いけど、私のシビックはかわいそうだった。 しかも入り口辺りにちょっと恐い病院がある。 釣れたブルーギルもなんか妙に真っ白だし、 かなり不気味。 でもそれだけにバサーはいない。

その他だめな池たちオンパレード!

なんとバスの養殖池!当然釣り禁止じゃ。

工事のため大減水中。魚は居るがバスかどうかは…。

ダム工事中。近づけません。

釣れそうな感じがしない。でも良く釣れましたって話も聞くなぁ。

平成6年完成の新しい池。まだまだ。

四方を堰堤で囲まれただめ池の代表格。カニはつれるはヘビは出るはで最低。

ことごとくダメっす。